В прошлом веке...

К началу XX в. были разработаны основные принципы создания автоматических телефонных станций со щеточными искателями и началось их практическое внедрение, причем первые два десятилетия ушли на формирование и отработку конструкций. Наряду с декадно-шаговыми системами фирмы А. Б. Строуджера, нашедшими широкое применение в Англии и Америке, появилась машинная система типа Ротари, разработанная в 1913 г. фирмой Вестерн и нашедшая широкое применение в Европе. В 1919 г. появляется АТС панельной системы, вошедшей в эксплуатацию в США и применявшейся до середины XX в."ХХ век начинается!"

Первую автоматическую телефонную станцию А. Строуджер построил в своем гараже. Однако с реализацией изобретения возникло множество проблем, и устройство было передано в Европу для дальнейшей доработки. После усовершенствования компания Bell начала использовать автоматический коммутатор в своих станциях.Эти декадно-шаговые станции оказались настолько надежными, что некоторые из них работают еще и сегодня. В Лос-Анджелесе, например, некоторые фешенебельные отели до самого последнего времени сохраняли собственные декадно-шаговые коммутаторы.

И что же из себя представляют их основные узлы?

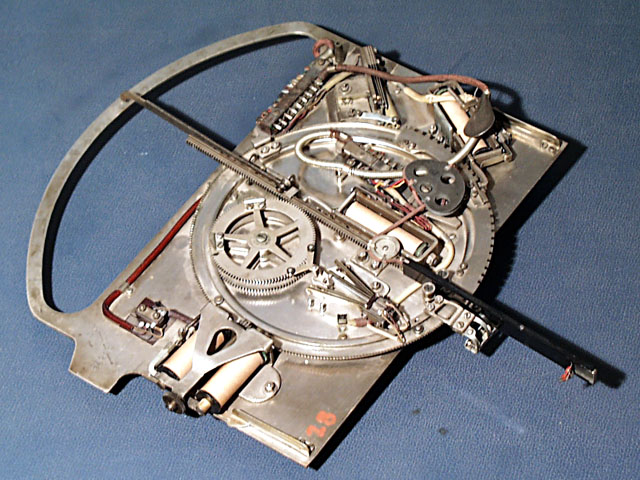

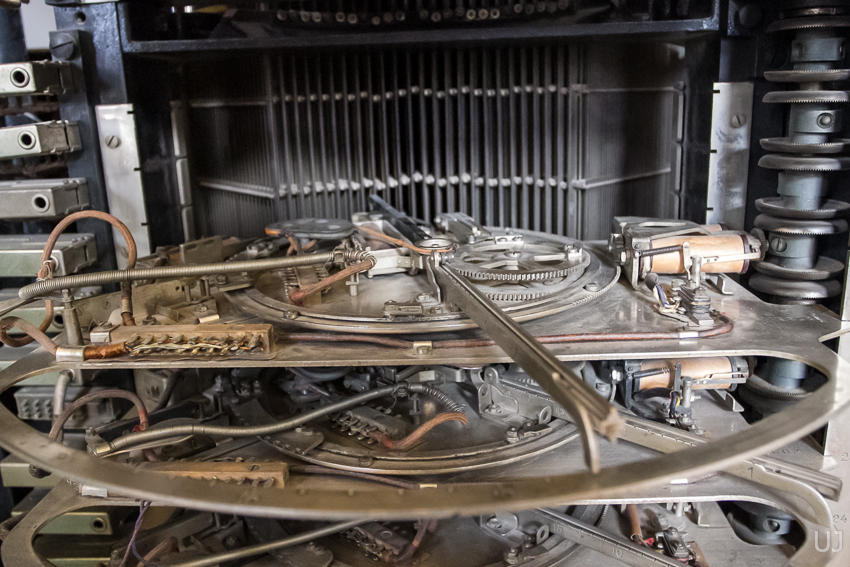

В машинных АТС для группы искателей предусматривается общий машинный привод, состоящий из нескольких постоянно вращающихся валов. Подвижная часть искателя приводится в движение при ее временном сцеплении с вращающимся валом. Помимо привода, характерными особенностями автоматических станций машинной системы являются недекадное построение контактного поля, и обусловленное этим наличие регистра, то есть использование не прямого, а обходного принципа управления исканием.

Своеобразны также конструкция искателя и принцип его работы. Как и подъемно-вращательный, машинный искатель совершает движение двух видов, но в нем имеется две подвижные части — базовый блок и размещенная на нем рейка со щетками. Базовый блок вращается (вынужденное движение), поворачиваясь на такой угол, чтобы рейка оказалась против того ряда струн

контактного поля,

в который включены линии направления, выбранного при вынужденном движении базового блока. Затем рейка начинает свободное поступательное движение вдоль струн ряда и останавливается, когда ее щетки соприкоснутся с той группой струн, в которую включена свободная в этот

в который включены линии направления, выбранного при вынужденном движении базового блока. Затем рейка начинает свободное поступательное движение вдоль струн ряда и останавливается, когда ее щетки соприкоснутся с той группой струн, в которую включена свободная в этот  момент линия. Очень часто использовался такой вариант искания, когда рейка, не найдя свободного выхода, совершала обратное движение и могла двигаться взад-вперед, до тех пор пока какая-нибудь из линий не освободится.

момент линия. Очень часто использовался такой вариант искания, когда рейка, не найдя свободного выхода, совершала обратное движение и могла двигаться взад-вперед, до тех пор пока какая-нибудь из линий не освободится.

Этот вариант давал особенно упорным абонентам возможность получить соединение в сильно перегруженном направлении, не набирая многократно один и тот же

номер, а лишь держа трубку возле уха и терпеливо дожидаясь момента, когда нужное соединение будет наконец установлено.

Этот вариант давал особенно упорным абонентам возможность получить соединение в сильно перегруженном направлении, не набирая многократно один и тот же

номер, а лишь держа трубку возле уха и терпеливо дожидаясь момента, когда нужное соединение будет наконец установлено.

Наиболее сложная и дорогостоящая часть машинного искателя механическая. Контактное поле искателя составляет небольшую долю его стоимости. Очевидные экономические соображения продиктовали выбор конструкции искателя с большой емкостью контактного поля, что позволило уменьшить общее количество искателей на АТС.

Наиболее сложная и дорогостоящая часть машинного искателя механическая. Контактное поле искателя составляет небольшую долю его стоимости. Очевидные экономические соображения продиктовали выбор конструкции искателя с большой емкостью контактного поля, что позволило уменьшить общее количество искателей на АТС.

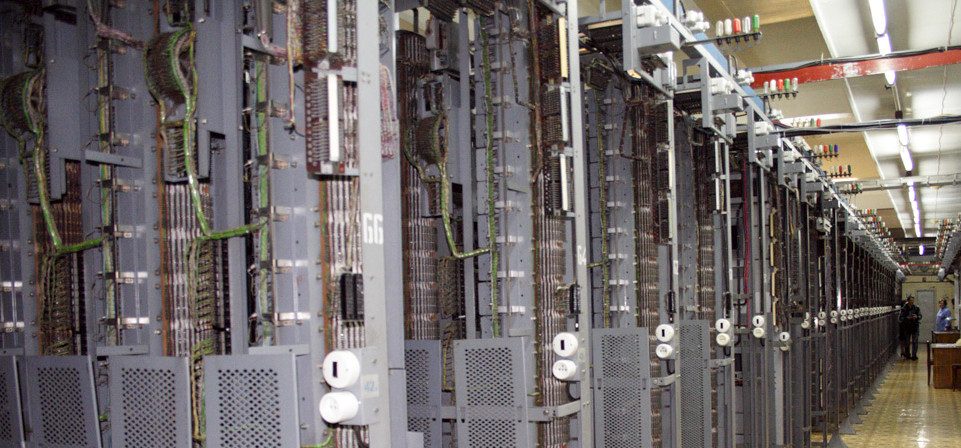

Одна из таких оталась еще в живых в музее Московской городской телефонной сети.

Основа конструкции декадно-шаговой АТС – шаговый искатель. Это такой зубатый полуцилиндр с электромагнтиом, позволяющим этому самому полуцилиндру при получении электрического импульса поворачиваться на определенный угол, при этом точность угла поворота обеспечивается храповым механизмом, из-за которого в первую очередь все и щелкает.

Когда абонент АТС снимает телефонную трубку, сигнал в виде электрического импульса поступает от него на первый шаговый искатель (так называемый предыскатель), щетки этого искателя начинают вращаться и останавливаются, когда обнаруживается первая же свободная линия, ведущая к следующему, групповому, искателю. Когда такой находится, абоненту поступает сигнал о том, что он может начинать набор  номера (сплошной гудок). Далее импульсы поступают уже от номеронабирателя, побуждая групповой искатель поворачиваться и передавать импульсы на линейные искатели. Число искателей в этой цепи зависит от числа цифр в номере (чем больше, тем больше). Когда крайние в этом процессе цилиндры замыкаются на нужном номере, линия тестируется на занятость. Если она свободна и абонент, которому адресован вызов, берет трубку, посылки вызова прекращаются. А когда разговор заканчивается и один из собеседников кладет трубку, все шаговые искатели, возвращаются в исходные позиции.

номера (сплошной гудок). Далее импульсы поступают уже от номеронабирателя, побуждая групповой искатель поворачиваться и передавать импульсы на линейные искатели. Число искателей в этой цепи зависит от числа цифр в номере (чем больше, тем больше). Когда крайние в этом процессе цилиндры замыкаются на нужном номере, линия тестируется на занятость. Если она свободна и абонент, которому адресован вызов, берет трубку, посылки вызова прекращаются. А когда разговор заканчивается и один из собеседников кладет трубку, все шаговые искатели, возвращаются в исходные позиции.

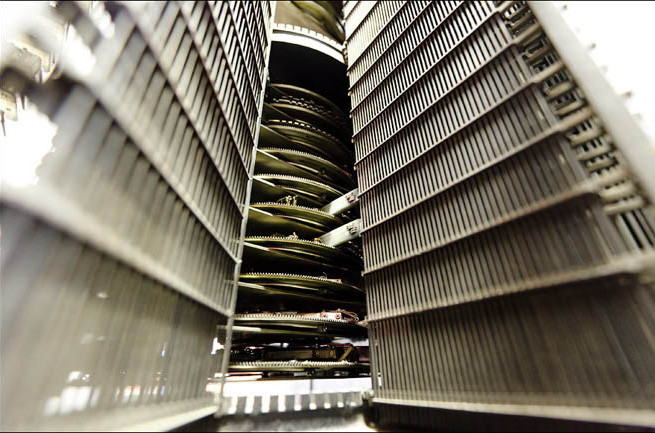

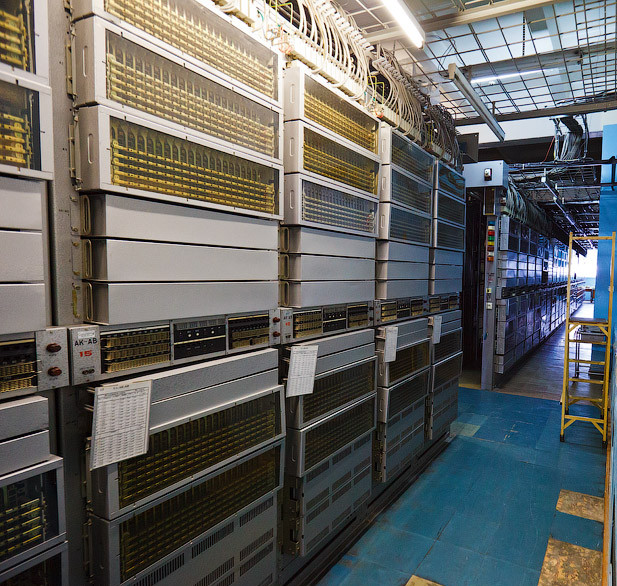

В качестве коммутационных устройств в координатных АТС используются многократные координатные соединители, представляющие собой электромагнитные приборы параллельного действия. Основным отличием от декадно-шаговых АТС является отсутствие индивидуальных управляющих устройств на каждом коммутационном приборе.

Вместо них используются регистры - принимают и запоминают информацию и маркеры - устанавливают соединение на отдельных ступенях искания по информации, получаемой от регистра. Причем маркер обслуживает целую группу многократных координатных соединителей на данной ступени искания и занимается только на время установления соединения на данной ступени.

Вместо них используются регистры - принимают и запоминают информацию и маркеры - устанавливают соединение на отдельных ступенях искания по информации, получаемой от регистра. Причем маркер обслуживает целую группу многократных координатных соединителей на данной ступени искания и занимается только на время установления соединения на данной ступени.

Емкость контактного поля коммутационных приборов таких АТС значительно больше, чем емкость поля декадно-шаговых искателей, а контакты скольжения заменены в них контактами давления, имеющими стабильное сопротивление и гораздо больший срок службы. Приборы эти строятся в виде матриц, имеющих каждая n входов и m выходов. Матрица может либо формироваться из n x m электромагнитных реле, либо выполняться в виде единой конструкции - многократного координатного соединителя.

Первый координатный коммутатор изобрели в Швеции, а в Bell Laboratories разработали сразу три основные разновидности координатных станций. Их называли «координатная станция типа k (XBk)», k = 1, 4 и 5. Координатная станция типа 1 была впервые установлена в 1938 г. и имела весьма скромный успех, а координатная станция типа 2 вообще никогда не производилась. Следующей была разработана координатная междугородная станция, названная в США станцией типа 4 и ставшая первой автоматической междугородной станцией, предназначенной для замены работавшего тогда ручного оборудования 4A Toll Switchboard. Координатная станция типа 5 была впервые установлена в 1948 г. и оказалась очень удачной и популярной в качестве местной АТС.

Но идеи координатных коммутаторов появились существенно раньше. Еще в 1900 г. Бетуландер и Пальмгрен в Швеции начали работать над заменой искателя Строуджера. В 1905 г. соотечественник Бетуландера и Пальмгрена Эрикссон предложил создать на основе релейных схем так называемые координатные поля – идея, далеко опередившая свое время. Хотя эти работы непосредственного практического выхода не имели, можно считать, что именно они легли в основу современных координатных АТС. Идею построения коммутационного прибора с релейными контактами, которые замыкаются с помощью координатных реек, предложил также Рейнольдс в США в 1914 г.

В 1919 г. фирма «Бетуландер компани» уже смогла построить несколько небольших экспериментальных координатных станций, хорошо зарекомендовавших себя в работе. А по случаю 300-летия города Гетеборга, которое праздновалось в 1923 г., там была открыта первая современная координатная АТС. Поэтому именно 1923 г. считается годом ввода в действие техники координатной коммутации.

С 1930 г. на основе этой техники в Швеции стали строиться центральные АТС. После того как в Мальме была построена АТС на 40 тыс. номеров, началось триумфальное шествие координатных станций по всему миру. Успехи шведов побудили фирму «Белл телефон компани» начать собственные разработки, и в 1938 г. первая координатная АТС вступила в строй в США. В начале 40-х годов шведский «Эрикссон» приступил к разработке и производству координатных АТС разных типов для городской, междугородной и сельской связи (ARF-50, ARM-20 и др.).

После Второй мировой войны техника координатной коммутации получила повсеместное распространение. В 1950 г. она вводится в Финляндии, в 1952-м – в Голландии, в 1955-м – в Бразилии, с этого же года она распространяется в странах Азии и в Австралии. В 50-х годах координатные АТС были созданы во Франции («Пентаконта») и в Англии (5005). В 60-х годах были разработаны городские координатные АТС в Чехословакии (РК-20) и ГДР (АТС-65).

Как уже было отмечено, в Советском Союзе сначала (1956) было организовано производство городских координатных подстанций ПС-МКС-100, а в последующие годы были разработаны сельские координатные АТС малой и средней емкости К-40/80, К-100/2000. Стала также выпускаться модификация АТС типа К-100/2000 для учрежденческой связи. В середине 60-х годов завершилось создание координатной станции типа АТСК для городских телефонных сетей.

По мере развития технологий стали появляться заменители традиционных электромеханических коммутационных элементов – электронные и магнитные устройства, в которых отсутствовали подвижные части и, следовательно, практически исключалась вероятность механических повреждений, повышалось быстродействие, уменьшались габариты и масса.

По мере развития технологий стали появляться заменители традиционных электромеханических коммутационных элементов – электронные и магнитные устройства, в которых отсутствовали подвижные части и, следовательно, практически исключалась вероятность механических повреждений, повышалось быстродействие, уменьшались габариты и масса.

К преимуществам электронных коммутационных элементов относились также более высокие технологичность изготовления и интеграция компонентов в одном корпусе, возможность использования печатного монтажа и других достижений электроники того времени. Соответственно электронные АТС по сравнению с электромеханическими имели меньшие габариты, требовали меньших площадей и кубатуры зданий, меньших затрат на электроэнергию и эксплуатационное обслуживание, обеспечивали более гибкие возможности построения телефонных сетей.

На первом этапе достижения электроники стали применяться только в управляющих устройствах АТС, что привело к появлению квазиэлектронных АТС, сочетавших в себе электронное управление и электромеханические коммутационные элементы.

Практически в тот же период, на рубеже 60–70-х годов, делаются важнейшие шаги в развитии систем коммутации, связанные с компьютерной революцией. Компьютеры начинают использовать для преобразования адресной информации, линейного искания в коммутационном поле и пр., а управление по записанной программе в квазиэлектронных и электронных АТС стало нормой. Именно программное управление коммутацией послужило важной предпосылкой зарождения современной теории программирования. Многие ее достижения были результатом исследований и разработок ученых и инженеров телекоммуникационных компаний, в частности Bell Laboratories. Первое программное обеспечение коммутации в АТС было реализовано до изобретения современной операционной системы. Программы управления коммутацией писались на языке Ассемблера, а распределением программных сегментов управляли сами разработчики программ.

Первая телефонная станция с программным управлением была создана в 1950-х годах в исследовательском центре Bell Laboratories. Опытный образец системы, названный ESSEX, прошел эксплуатационные испытания в 1960 г. в Моррисе, штат Иллинойс. Однако путь от опытного образца до промышленного производства оказался гораздо сложнее, чем ожидалось. Разработка требовала прорыва в области конструирования процессора, языков программирования, компиляции, распределения ресурсов в реальном времени и других усилий, которые впоследствии привели к образованию новых отраслей научной дисциплины, известной теперь как компьютерные науки. Первая коммерческая коммутационная станция ЕSS1 была введена в эксплуатацию 30 мая 1965 г. в Суккасунне, штат Нью-Джерси (кстати, по соседству с первой бруклинской координатной АТС) и обслуживала 200 абонентов.

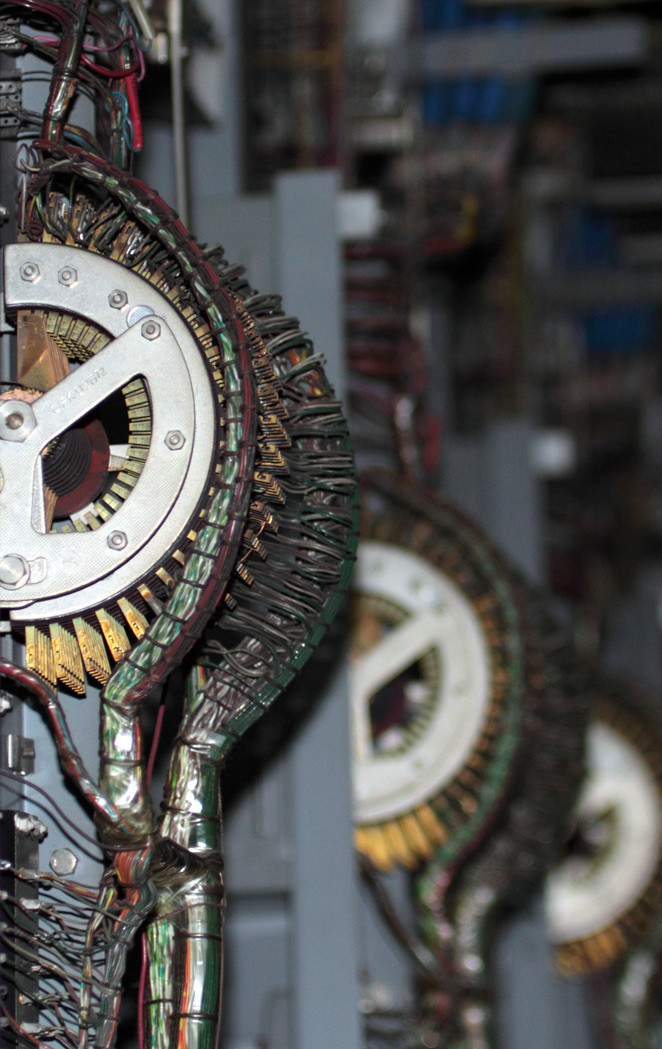

Название квазиэлектронные АТС предполагает сохранение пространственной аналоговой коммутации с применением механических контактов и одновременно использование электронных программируемых управляющих устройств. Для построения коммутационного поля в квазиэлектронных АТС применялись быстродействующие малогабаритные коммутационные элементы с электрическим, магнитным или механическим удержанием контактов в рабочем состоянии. К коммутационным элементам с электрическим удержанием относились герконовые реле и реле типа ESK. Герконы (герметизированные контакты) представляли собой маленькие стеклянные баллоны длиной 20–50 мм и диаметром 3–5 мм, заполненные инертным газом и содержащие контактные пружины из магнитного материала. Контактные поверхности были покрыты золотом или другим неокисляемым металлом.

Из отдельных герконовых реле создавались многократные герконовые соединители, представлявшие собой основные коммутационные блоки. Еще одной разновидностью многократного герконового соединителя с магнитным удержанием был соединитель на гезаконах – герметизированных запоминающих контактах (в американской литературе такие контакты назывались ремридами, в японской – меморидами).

Точно так же из отдельных ферридов строились многократные ферридовые соединители: в каждой точке коммутации имелся феррид с определенным числом контактов. Схема коммутации разговорного тракта в МФС аналогична схеме коммутации в герконовом соединителе.

Отечественной разновидностью многократного соединителя с магнитным удержанием стал многократный интегральный соединитель, который отличался от МФС тем, что магнит (из полутвердого магнитного материала) в выбираемой точке коммутации работал по принципу безгистерезисного намагничивания.

Замена названия «электронные АТС» на «цифровые АТС» имеет в большей степени исторический, чем технический смысл. По времени эта замена терминов совпала с

успехами микропроцессорной техники, сменившей специализированные централизованные компьютеры в системах управления цифровых АТС.

успехами микропроцессорной техники, сменившей специализированные централизованные компьютеры в системах управления цифровых АТС.

Изобретение микропроцессоров представляло собой четвертую информационную революцию,

Изобретение микропроцессоров представляло собой четвертую информационную революцию,

которая, как и первые три (изобретение письменности, обеспечившее возможность передачи знаний от поколения к поколениям, изобретение книгопечатания в середине XVI в. и изобретение электричества, благодаря которому в конце XIX в. появились телеграф, телефон и радио), привела к кардинальным изменениям в технологиях и в обществе в целом.

которая, как и первые три (изобретение письменности, обеспечившее возможность передачи знаний от поколения к поколениям, изобретение книгопечатания в середине XVI в. и изобретение электричества, благодаря которому в конце XIX в. появились телеграф, телефон и радио), привела к кардинальным изменениям в технологиях и в обществе в целом.

В нашем веке, когда наука и техника развивается стремительными темпами, многие из нас не представляют жизнь без мобильных телефонов. Безусловно, телефоны стали такой удобной вещью, что отказаться от них значит попасть в "Доисторическую" эпоху. Сейчас телефон не только может предавать звук на расстояние. Он, скорее всего, похож на аппарат с большими возможностями, чем на то, что называется телефоном.